薄毛や抜け毛に悩む方にとって、自分の症状がどのタイプの脱毛症なのかを理解することは、適切な対策を選択するための第一歩となります。多くの方が「禿げの種類」について調べる際、一般的に薄毛と呼ばれる状態が実は複数の異なる脱毛症によって引き起こされており、それぞれ原因や症状、治療法が大きく異なることに驚かれるでしょう。

現代社会において、男性型脱毛症であるAGAをはじめとする様々な脱毛症が注目されていますが、適切な対策を講じるためには、まず自分の症状がどの種類に該当するかを正しく把握することが不可欠です。間違った治療法を選択してしまうと、期待した効果が得られないばかりか、症状が悪化してしまう可能性もあるため、正確な知識を身につけることが求められます。

記事のポイント

- 主要な脱毛症の種類とそれぞれの特徴的な症状パターン

- 男性と女性で異なる薄毛の発症メカニズムと進行様式

- 各脱毛症に最適化された具体的な治療アプローチ

- 症状の早期発見と適切な専門医選択のポイント

禿げの種類と特徴を詳しく解説

- 日本人に最も多く見られる脱毛症の現状

- AGAの発症メカニズムと進行パターン

- 女性特有の薄毛症状と男性との違い

- 円形脱毛症の病型と重症度分類

- 休止期脱毛症の原因と症状の特徴

- 牽引性脱毛症と生活習慣の関係

日本人に最も多く見られる脱毛症の現状

日本人が経験する脱毛症の中で最も発症頻度が高いのは、男性では男性型脱毛症(AGA)、女性では女性型脱毛症(FPHL)です。これらの疾患は、年齢を重ねるにつれて徐々に髪が薄くなるタイプで、医学的にはパターン脱毛症と呼ばれています1。

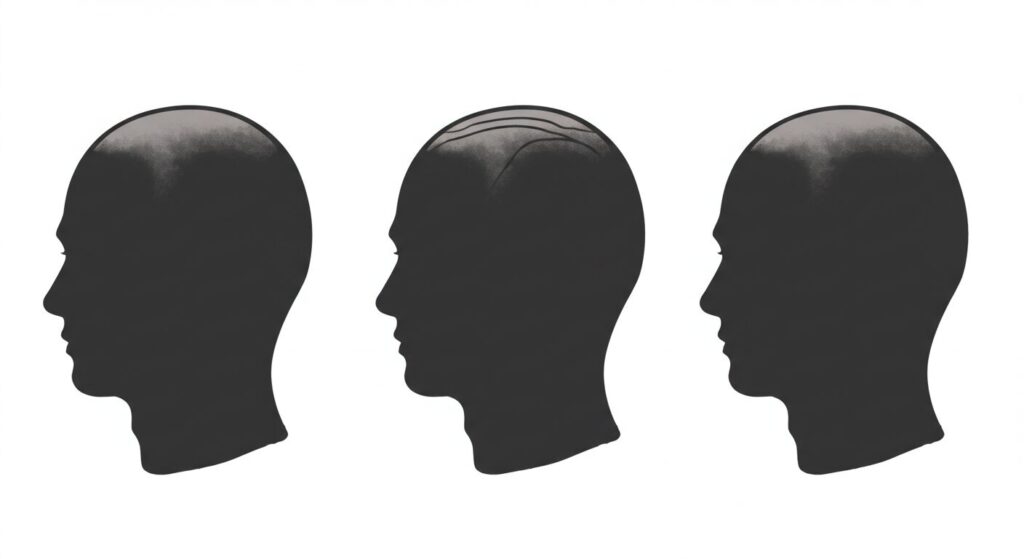

男性型脱毛症は、日本人成人男性の4人に1人が罹患しており、男性の薄毛の約90%がこの疾患によるものとされています。額の生え際から後退するM字型、頭頂部から薄くなるO字型、前頭部から後頭部にかけて広範囲に進行するU字型の3つの主要なパターンに分類されます2。

一方、女性型脱毛症については、従来はFAGA(女性男性型脱毛症)と呼ばれていましたが、2017年の日本皮膚科学会診療ガイドライン改訂により、女性の薄毛は男性とは異なるメカニズムで発症することが明確化され、現在はFPHLという新しい概念が確立されています。

これらの疾患以外にも、円形脱毛症は日本で見られる重要な脱毛症の一つですが、AGAやFPHLほどの発症頻度はありません。円形脱毛症の単発型が最も多く、円形や楕円形の脱毛斑が突然出現する特徴がありますが、全体的な割合としては主要なパターン脱毛症に比べると限定的です3。

AGAの発症メカニズムと進行パターン

男性型脱毛症の発症メカニズムは、男性ホルモンが深く関与する複雑なプロセスです。テストステロンが5αリダクターゼ酵素の作用によってジヒドロテストステロン(DHT)に変換され、このDHTが毛包に作用することで、正常なヘアサイクルが短縮されます4。

5αリダクターゼにはI型とII型の2種類が存在し、特にII型DHTがAGAの進行により大きく関与していることが分かっています。通常、毛髪の成長期は2~6年間続きますが、AGAを発症すると成長期が数ヶ月から1年程度に短縮されてしまいます。

ハミルトン・ノーウッド分類によって、AGAの進行パターンは体系的に分類されています。この分類システムは、アメリカの皮膚科医J・B・ハミルトン氏の分類をO・T・ノーウッド氏が改良したもので、現在は日本人に適合するよう高島巌氏が修正したバージョンが使用されています5。

| 進行段階 | 脱毛パターンの特徴 |

|---|---|

| I型 | 生え際の軽微な後退 |

| II型 | 生え際のM字化が明確になる |

| III型 | M字の進行と頭頂部の薄毛開始 |

| IV型 | 前頭部と頭頂部の薄毛が顕著 |

| V型 | 前頭部と頭頂部の薄毛がつながる傾向 |

| VI型 | 前頭部から頭頂部にかけて広範囲の脱毛 |

| VII型 | 側頭部と後頭部下部のみに毛髪が残存 |

このように、AGAは単純な薄毛ではなく、特定のパターンに従って進行する疾患であり、早期の診断と適切な治療により進行を抑制することが可能です。

女性特有の薄毛症状と男性との違い

女性型脱毛症の最も特徴的な症状は、びまん性脱毛と呼ばれる頭部全体の均一な薄毛です。男性のように特定部位から進行するのではなく、頭頂部を中心に比較的広い範囲で髪の密度が低下し、全体的なボリュームが減少します6。

前頭部の生え際は比較的保たれることが多く、この点が男性型脱毛症との重要な鑑別点となります。症状の進行は緩徐で、多くの患者は「いつの間にか髪が薄くなった」と感じることが特徴的です。

女性型脱毛症の重症度評価には、ルードヴィッヒ分類が広く用いられています。この分類は皮膚科医エリック・ルードヴィッヒによって1977年に考案され、468人の女性を対象とした調査に基づいています7。

Grade Iでは頭頂部の毛髪が細くなり、分け目が目立つ初期段階を示します。Grade IIになると頭頂部全域の薄毛が顕著になり、地肌が目立つ中等度段階に進行します。Grade IIIでは頭頂部の薄毛がさらに進行し、地肌が広範囲に露出する重度段階となります。

女性型脱毛症の原因は男性よりも複雑で、ホルモンバランスの変化、加齢、ストレス、栄養不足、更年期の影響など多岐にわたります。特に閉経後のエストロゲン減少は、女性の薄毛発症において重要な役割を果たしており、これは男性型脱毛症の単純なホルモン要因とは明らかに異なるメカニズムです。

円形脱毛症の病型と重症度分類

円形脱毛症は、円形や楕円形の脱毛斑が突然出現する自己免疫性疾患で、発症年齢は幅広く、子どもから高齢者まで男女問わず発症する可能性があります8。免疫系が自己の毛包を異物と認識して攻撃することで発症すると考えられており、アトピー素因との関連も指摘されています。

円形脱毛症は、脱毛の範囲と形態によって複数の病型に分類されます。最も一般的な単発型では、1箇所の円形脱毛斑が見られ、約80%が1年以内に治癒します。多発型では複数箇所の脱毛斑が出現し、完治まで半年から2年を要することが多くなります。

蛇行型は後頭部から側頭部の生え際に沿って帯状に脱毛するパターンで、逆蛇行型は前頭部から頭頂部にかけて帯状に脱毛します。全頭型では頭部全体の脱毛が起こり、汎発型は全身の毛髪が脱毛する最重症型です。また、びまん型では境界不明瞭な頭部全体の脱毛が特徴的です9。

重症度評価には、頭部全体に占める脱毛面積の割合によるS分類と、頭部以外の脱毛程度によるB分類が用いられます。S0は脱毛なし、S1は脱毛面積が頭部全体の25%未満、S2は25~49%、S3は50~74%、S4は75~99%、S5は100%となります。B0は頭部以外の脱毛なし、B1は頭部以外に部分的脱毛、B2は全身脱毛を示します10。

日本皮膚科学会ガイドラインでは、S2以上(脱毛面積25%以上)を重症と定義しており、この基準に基づいて治療方針が決定されます。

休止期脱毛症の原因と症状の特徴

休止期脱毛症は、何らかの誘因により多数の毛髪が成長期から休止期に移行し、一時的に大量の抜け毛が生じる病態です11。この疾患の最も特徴的な症状は、頭部全体のびまん性脱毛で、通常の抜け毛が1日50~100本程度であるのに対し、200~300本以上に増加することがあります。

抜け毛の特徴として、髪の太さや形状に異常は認められませんが、抜ける本数が一時的に大幅に増加します。脱毛は特定部位に偏らず、頭部全体に及ぶため、初期段階では気づきにくいことも多くあります。

休止期脱毛症の原因は非常に多様で、出産後の急激なホルモン変化、極端なダイエットによる栄養不足、強いストレス、全身疾患、薬剤の副作用などが挙げられます。特に女性では、分娩後脱毛症として出産後2~3ヶ月頃に発症することが多く見られます12。

症状の特徴として、原因となる出来事から2~3ヶ月後に突然大量の脱毛が起こることが多く、この時間差が診断の重要な手がかりとなります。多くの場合は一過性であり、原因が解決されれば自然に回復しますが、6ヶ月以上症状が継続する場合は慢性休止期脱毛症と呼ばれ、より専門的な治療が必要となります。

牽引性脱毛症と生活習慣の関係

牽引性脱毛症は、髪が物理的に引っ張られることで起こる脱毛症で、特に若い女性に多く見られる疾患です13。この脱毛症は、日常的なヘアスタイルや髪の扱い方が直接的な原因となるため、生活習慣と密接な関係があります。

発症部位として最も多いのは、髪を結ぶ際に負担がかかりやすい前髪の生え際や分け目、こめかみ部分です。ポニーテールや三つ編みなど、同じ髪型を長期間続けることで、特定部位に継続的な牽引力が加わることが主な原因となります。

牽引性脱毛症による抜け毛には、通常の脱毛とは異なる特徴的な所見があります。毛球部分に白い毛包が付着していたり、毛球部分にヒゲ根と呼ばれる変形が見られたりします。これは、健康な髪が物理的に引き抜かれた状態を示しており、自然な脱毛とは明確に区別できる特徴です14。

予防対策として最も効果的なのは、ヘアスタイルの変更です。きつく結んだ髪型を避け、髪への負担を軽減することが大切です。また、分け目を定期的に変える、エクステの装着を控える、ヘアアイロンの強い使用を避ける、サイズの小さい帽子の着用を控えるなど、日常生活の中で髪への物理的ストレスを最小限に抑える工夫が求められます。

早期の発見と対策により、牽引性脱毛症は多くの場合改善が期待できますが、長期間続けて毛包が損傷した場合には、回復が困難になることもあるため注意が必要です。

禿げの種類別による治療アプローチの違い

- 男性型脱毛症における治療法の選択肢

- 瘢痕性脱毛症の特殊な病態と対処法

- 脂漏性脱毛症と頭皮環境の改善

- 分娩後脱毛症の自然経過と対策

男性型脱毛症における治療法の選択肢

男性型脱毛症の治療は、進行を止める方法、既存の髪の発育を促進する方法、新しい毛髪を生やす方法の3つのアプローチに大別されます15。現在、医学的に効果が証明されている治療法として、内服薬と外用薬による薬物療法が中心となっています。

内服薬では、フィナステリドとデュタステリドが主要な選択肢です。フィナステリドは5αリダクターゼII型を阻害し、デュタステリドはI型とII型の両方を阻害することで、DHTの生成を抑制し脱毛進行を防ぎます。臨床試験において、約80%の患者で脱毛進行抑制効果が確認されており、継続的な服用により効果を維持できます16。

外用薬では、ミノキシジルが最も広く使用されています。血管拡張作用により頭皮の血流を促進し、毛母細胞の活性化を図ります。日本では1%と5%の濃度の製剤が承認されており、濃度が高いほど発毛効果も高くなりますが、副作用のリスクも増加するため、医師との相談の上で適切な濃度を選択することが大切です。

近年注目されているのが、メソセラピーやHARG療法などの注入治療です。成長因子やビタミン、アミノ酸などを直接頭皮に注入し、毛母細胞の活性化や頭皮環境の改善を目指します。内服薬との併用で効果を高めることが可能ですが、費用が高額になりやすく、効果のエビデンスは限定的な面もあります17。

重度の薄毛に対しては、自毛植毛が有効な選択肢となります。後頭部や側頭部の毛髪はAGAの影響を受けにくいため、そこから毛包ごと薄毛部分に移植する外科手術です。移植毛は定着すれば半永久的な効果が期待できますが、費用は高額で、術後の経過観察も必要となります。

瘢痕性脱毛症の特殊な病態と対処法

瘢痕性脱毛症は、毛包が破壊されて瘢痕化することで永久的な脱毛が生じる重篤な病態です18。他の脱毛症と根本的に異なる点は、毛包が完全に消失するため、毛髪の再生が困難であることです。

この疾患は原因によって2つに大別されます。続発性瘢痕性脱毛症は、外傷、火傷、感染症、全身性疾患などが原因となり、原発性瘢痕性脱毛症は、毛孔性扁平苔癬、円板状エリテマトーデス、毛包炎性瘢痕性脱毛症など、原因不明の炎症性疾患が毛包を直接破壊することで発症します。

北米毛髪科学研究会の分類では、原発性瘢痕性脱毛症は毛包周囲に浸潤する白血球の種類によって組織学的に分類されます。リンパ球浸潤型、好中球浸潤型、混合型に分けられ、それぞれ治療方針が異なります19。

瘢痕性脱毛症の治療において最も重要なのは、早期診断と進行阻止です。瘢痕化した部位からの毛髪再生は不可能なため、炎症を抑制し、健常な毛包を保護することが治療の主眼となります。

治療法としては、原因疾患に対するステロイド局注や外用、抗菌薬内服などが行われます。ステロイドの局所注射は炎症を直接的に抑制する効果があり、進行阻止に有効とされています。しかし、長期使用による副作用のリスクもあるため、定期的な経過観察が不可欠です。

外科的治療として、瘢痕部が狭い場合は縫縮術、広範囲の場合は自毛植毛が検討されます。ただし、炎症が完全に沈静化してから手術を行う必要があり、術後の再発リスクも考慮する必要があります。

脂漏性脱毛症と頭皮環境の改善

脂漏性脱毛症は、脂漏性皮膚炎が原因で生じる稀な脱毛症です20。皮脂の過剰分泌により毛穴が塞がり、炎症を起こすことで脱毛が生じる疾患で、通常のAGA治療薬では改善しないため、脂漏性皮膚炎の治療が必要となります。

初期症状として、過剰な皮脂分泌により頭皮が赤くなり、細かいフケが付着します。症状が悪化すると炎症が毛根部まで及び、脱毛が見られるようになります。頭皮のかゆみを伴うことが多く、掻くことでさらに炎症が悪化する悪循環に陥りやすくなります。

原因として、皮膚常在菌であるマラセチア菌の増殖が主要な要因とされています。マラセチア菌は皮脂を栄養源とするため、皮脂分泌量の増加とともに菌の増殖も促進されます。また、遺伝的要因、環境要因、精神的ストレスなども関与していると考えられています。

治療アプローチとして、まず脂漏性皮膚炎の炎症を抑制することが最優先となります。皮膚科での外用薬処方が一般的で、ステロイド外用薬やカルシニューリン阻害薬、抗真菌薬などが使用されます。これらの薬剤により炎症を抑制し、マラセチア菌の増殖を抑えることで、頭皮環境の改善を図ります。

日常的なケアとしては、適切なシャンプー選びが重要です。抗真菌成分を含むシャンプーや、低刺激性のシャンプーを使用し、頭皮への刺激を最小限に抑えることが推奨されます。また、洗髪時には爪を立てずに指の腹で優しく洗い、十分なすすぎを行うことも大切です。

生活習慣の改善も治療において重要な要素です。ストレス管理、十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動などにより、皮脂分泌のバランスを整え、免疫機能を正常化することができます。

分娩後脱毛症の自然経過と対策

分娩後脱毛症は、出産後2~3ヶ月頃に発症する一過性の脱毛症で、多くの女性が経験する生理的な現象です21。通常、半年から1年で自然回復することが多く、医学的な治療を要さない場合がほとんどです。

発症メカニズムは、妊娠中と産後のホルモン変化に基づいています。妊娠中は女性ホルモンであるエストロゲンの増加により、髪の成長期が延長されます。通常であれば抜け落ちるはずの髪が成長を続けるため、妊娠中は髪の量が増加し、つやが良くなることが多く見られます。

出産後、エストロゲンの値が急激に正常化することで、妊娠中に成長を続けていた髪が一斉に休止期に移行し、大量の抜け毛が生じます。これは病的な脱毛ではなく、正常なヘアサイクルの回復過程であるため、過度に心配する必要はありません。

症状の特徴として、頭部全体の均一な薄毛が見られ、特に前髪の生え際や頭頂部で目立つことが多くなります。抜け毛の量は個人差がありますが、通常の2~3倍に増加することもあり、シャンプー時やブラッシング時に大量の髪が抜けることで不安を感じる女性も多く存在します。

対策として最も重要なのは、これが一時的な現象であることを理解し、精神的ストレスを軽減することです。ストレスは脱毛を悪化させる要因となるため、正しい知識を持つことが回復への第一歩となります。

栄養面では、授乳中の女性は特に栄養不足に陥りやすいため、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。タンパク質、ビタミンB群、鉄分、亜鉛などの髪の健康に必要な栄養素を意識的に摂取し、必要に応じてサプリメントの補給も検討します。

ヘアケアについては、刺激の少ないシャンプーを使用し、頭皮を優しく扱うことが推奨されます。強いブラッシングや化学的な処理(パーマやカラーリング)は控え、髪への負担を最小限に抑えることが回復を促進します。

多くの場合、産後1年以内には髪の量が妊娠前の状態に戻りますが、回復が遅い場合や症状が重篤な場合には、他の脱毛症の可能性も考慮し、専門医への相談を検討することが適切です。

禿げの種類を理解して適切な対処を

- 生活習慣の改善は全ての脱毛症治療において重要な補助的役割を果たす

- 日本人男性の薄毛の約90%はAGAが原因であり、4人に1人が罹患している

- 女性型脱毛症はびまん性脱毛が特徴で、男性とは異なるメカニズムで発症する

- ハミルトン・ノーウッド分類によりAGAの進行パターンを7段階で評価できる

- ルードヴィッヒ分類により女性型脱毛症の重症度をGrade I~IIIで判定する

- 円形脱毛症は自己免疫性疾患で単発型から汎発型まで複数の病型がある

- 休止期脱毛症は原因から2~3ヶ月後に大量の抜け毛が起こる特徴がある

- 牽引性脱毛症は物理的な髪への負担が原因で予防が可能な脱毛症である

- 瘢痕性脱毛症は毛包破壊により永久脱毛となる重篤な疾患である

- 脂漏性脱毛症は頭皮の炎症が原因でAGA治療薬では改善しない

- 分娩後脱毛症は一過性で多くの場合1年以内に自然回復する

- フィナステリドとデュタステリドは5αリダクターゼを阻害しAGA進行を抑制する

- ミノキシジル外用薬は血管拡張により毛母細胞を活性化し発毛を促進する

- 自毛植毛は重度のAGAに対する有効な外科的治療選択肢である

- 早期診断と適切な治療選択が脱毛症改善の鍵となる

脚注

- 脱毛症の種類と特徴について ↩︎

- 男性型脱毛症の症状パターン ↩︎

- 円形脱毛症とAGAの違い ↩︎

- AGAの発症メカニズム ↩︎

- ハミルトン・ノーウッド分類について ↩︎

- 女性型脱毛症の特徴 ↩︎

- ルードヴィッヒ分類と女性型脱毛症 ↩︎

- 円形脱毛症の理解 ↩︎

- 円形脱毛症の病型分類 ↩︎

- 円形脱毛症の重症度評価 ↩︎

- 休止期脱毛症の症状と自己チェック ↩︎

- 女性の休止期脱毛症について ↩︎

- 牽引性脱毛症の特徴 ↩︎

- 牽引性脱毛症の診断と治療 ↩︎

- 脱毛症の治療法について ↩︎

- フィナステリドの効果と期間 ↩︎

- AGA治療の種類と効果 ↩︎

- 瘢痕性脱毛症とは ↩︎

- 瘢痕性脱毛症の分類と病理 ↩︎

- 脂漏性脱毛症の原因と治療 ↩︎

- 分娩後脱毛症の自然経過 ↩︎